川崎病与猝死

川崎病与猝死

陕西省人民医院 王菊艳

近年来,年轻人猝死的事件频现报端,西班牙一名16岁青年在跑完4.5英里后休息期间突然晕倒,后死亡。单是近期,就发生了广州大学生打篮球后心肌梗死、深圳女白领倒在地铁口50分钟猝死、广州芳村公交站白领猝死等惨剧。陕西一13岁女孩在体育课长跑完400米后猝死,人们总会泛泛地归因于“过劳”、“身体亚健康”等,然而,研究表明,年轻人心肌梗死或猝死,多与儿时得过川崎病有关。

经法医病理学尸检证实为川崎病猝死的病例资料

病例1:死者男,1岁,因“间断发热2周,阵咳1周,烦吵3天”收住于某市儿童医院,入院诊断为急性支气管炎,败血症,给予威奇达,奇力青抗感染及雾化等对症治疗。次日中午患儿在输液过程中突然出现口唇发绀、抽搐,经抢救无效于下午2时死亡。尸检所见:右肩部皮肤见点片状红斑。舌后段见多个红色斑丘疹(杨梅舌)。颌下多个淋巴结肿大,如蚕豆大小。死因:患儿因川崎病合并多支冠状动脉瘤并发血栓形成而猝死。

病例2:死者女,3岁。某日吃过街上的包子后约10分钟,出现口渴、呕吐、出汗、胸部不适等症状,到村医务室注射青霉素后很快死亡。患儿从吃包子到死亡时间约为1.5小时。尸检所见:全身未见外伤。心脏形成2个相通的全长3cm的瘤体。瘤腔内有附壁血栓形成,部分血栓已机化。经进一步案情调查,患儿死前10天出现发热、关节痛及皮肤红斑,颌下淋巴结肿大。死因:患儿因川崎病合并冠状动脉瘤并发血栓形成而猝死。

川崎病(KD)是1967年由日本川崎富作首次发现,虽然(KD)病例在全世界被广泛报道,但是这种疾病的流行病学在国家民族之间都是有差异的,有一定的地域性,日本、韩国,中国,新加坡等东亚国家的发病率高于美国、法国、意大利等欧美国家。好发于亚洲。它的发病率在美国和日本一直在上升,在美国,每年平均有2000例川崎病被报道,高发年龄在1-2岁,80%-85%发生在5岁以下儿童,男性发病高于女性(1.5:1)。目前世界上川崎病已成为儿童后天获得性心脏病的首要原因之一。川崎病越来越常见,与医生对这种病的认知率升高有关。KD的病因尚未明确,目前多认为是某些易患宿主对多种感染病原(病毒、细菌等)触发的一种免疫介导的全身血管炎。以幼儿多发,临床特点为发热、皮肤粘膜病损和淋巴结肿大等。

病理变化(分四期)

1.初期(1-2周):全身小动脉炎症,程度最轻。

2.极期(2-4周):此期最危险,易致死亡,表现为全程血管炎,此期过后基本形成冠状动脉瘤。

3.肉芽肿期(4-7周):血管炎症消退,内膜肉芽组织增生,血管内膜肥厚更加进一步。

4.陈旧期(7周-4年):瘢痕形成,血管多为冠状动脉狭窄,易致血栓形成→致使心肌梗死为川崎病致死的主要原因,另可引起动脉瘤破裂(狭窄→动脉瘤破裂)

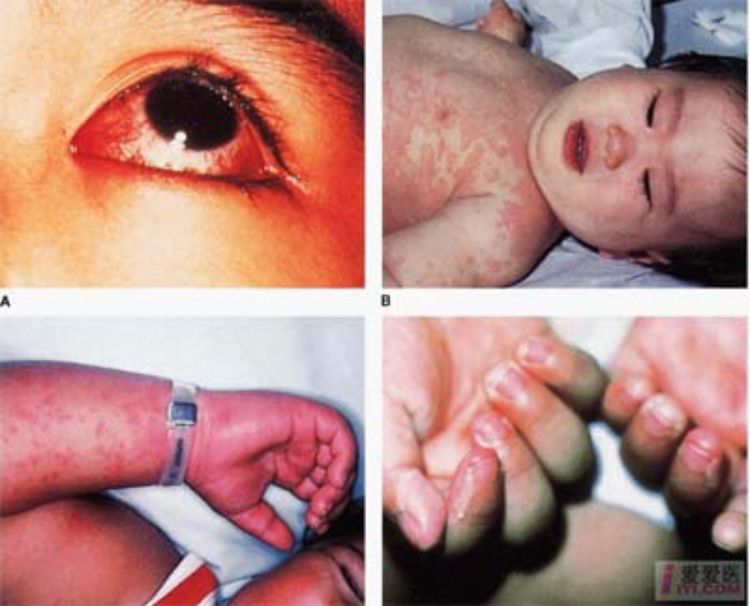

临床表现

发病年龄1个月~13.8岁,平均2.6岁,中位年龄2.0岁。发病高峰年龄为1岁,部分患儿出现卡介苗接种部位红肿、肛门周围脱皮脱屑等其他表现。

(一)主要症状和体征1.发热:发热5天以上,抗生素治疗无效。

2.皮肤粘膜:

(1)皮疹;

(2)肢端的变化:指(趾)呈梭形肿胀,关节酸痛,手足硬性水肿,以上为发热期。当体温退后,肢端肛周成块脱皮。

(3)粘膜;

①球结膜充血,无流泪、分泌物,可与结膜炎相鉴别。

②口唇干裂、皲裂,可见到血痂。

③口腔弥漫充血。

④杨梅舌。

3.淋巴结肿大:以颈部,颈后单侧多见。

4.心血管症状:主要损害冠状动脉。

冠状动脉炎:发生率为50%,不出现扩张,只有炎症表现,最轻。

冠状动脉瘤:第12天开始出现扩大,8周最明显,急性期发生率高,急性期后基本不出现,表现为冠状动脉扩张大于3mm。

冠状动脉狭窄:见于第四期,瘢痕形成,表现为心肌缺血、心梗、心绞痛。

冠状动脉瘤并发心肌梗死高危因素

1、冠状动脉瘤的最大直径>8mm

2、冠状动脉瘤形态为囊状、念珠状、香肠状

3、急性期发热持续21天以上

4、急性期单独使用皮质激素

5、发病年龄2岁以下

其它系统

1.泌尿系统:脓尿,尿蛋白;

2.消化系统:肝功能改变;

3.脑:无菌性脑炎。

临床特点

1、多在休息、安静或睡眠中突然发生(占63%);

2、多表现为休克、强烈哭叫、胸痛、腹痛、呕吐等消化道症状,婴儿主诉胸痛者少(可能与年龄有关)。亦可表现呼吸困难、心力衰竭、心律失常;

3、无症状者占较大比例(占77%,73/95),此为川崎病并发心肌梗死的特征;

4、心肌梗死的预后与再梗死次数及冠状动脉阻塞部位有关。

实验室检查

1.血象:早期白细胞可偏高,血小板正常,但在1周后ESR增高,CRP增高,血小板增高;抗O正常;

2.心脏:二维彩色心动图显示冠状动脉扩张或冠状动脉瘤:

冠状动脉主干正常内径:4周-3岁为2.5mm,3-9岁为3mm,9-14岁为3.5mm。冠状动脉扩张是指内径大于正常范围或冠状动脉与主动脉根部内径之比>0.3。

冠状动脉扩张分级

0级:正常范围;

1级:<4.0mm;

2级:4-7mm,此级最常见;

3级:≥8mm,可累及主干1支以上,最重的呈球形;

冠状动脉瘤:冠状动脉扩大3-5mm,直径>6mm或呈球形,纺锤球样改变。

早期诊断不完全性川崎病

典型川崎病是指不明原因发热5d以上,且具备其他5项主要临床特征中的4项或4项以上。而不完全性川崎病则是指发热5d以上,其他主要临床表现仅符合3项或2项,但超声心动图证实有冠状动脉(简称冠脉)病变。

不完全性川崎病的诊断又分两种情况

(1)如果超声心动图显示冠脉瘤或冠脉中度扩张,可确诊为川崎病,给予静脉免疫球蛋白(IVIG)治疗;

(2)如果冠脉轻度扩张或冠脉壁回声增强、血管腔形态异常或左室壁节段性运动异常(提示局部心肌供血不足),则拟诊为川崎病,同样给予IVIG治疗。

上述的不完全性川崎病诊断以冠脉病变作为必要条件,虽然有效避免了川崎病临床诊断的扩大化,但也造成对部分不完全性川崎病的漏诊。因为在川崎病急性期,冠脉瘤形成及冠脉扩张并不多见。超过半数的川崎病患儿,整个病程中冠脉并没有显著的超声心动图所显示的形态改变。

此外川崎病缺乏具有确诊意义的临床特征和特异性实验室检查项目,主要临床表现也不是在病程的同一时点呈现,因此不完全性川崎病的早期诊断颇为困难。

治疗

治疗目的:控制全身血管炎症,防止冠状动脉瘤形成及血栓性阻塞。

1.阿斯匹林:发病第一周给药比在以后给药动脉瘤发病率要下降,但需剂量较大:每天30-50mg/kg,甚至达到每天50-100mg/kg ,常用前者剂量,一般用到热退后减量至5mg/kg·d

顿服,持续用药至症状消退,皮疹、手足、ESR正常,一般需用1-3个月。

2.丙种球蛋白:静脉用,10天内用效果最好。如与阿斯匹林兼用,动脉瘤发病率可明显下降,愈早用愈好。机理:GG封闭了血液中单核细胞、血小板或血管内皮细胞表面的IgFc与IgFc受体的免疫反应;GG可使抗独特型抗体(idiotype)修复。剂量:2.0g/kg·d 1天,此法对发病5-7天的病人,可迅速控制急性期炎症。使用时应注意速度,尤其是30分钟内应密切观察,注意有无心功能不全及过敏反应。

川崎病对IVIG治疗无反应的处理

在川崎病早期,给予IVIG治疗后36h发热不退(体温> 38℃)或退热2-7d后再次出现发热并伴至少一项川崎病主要临床特征,称之为IVIG无反应型。IVIG治疗无反应是并发冠脉瘤的高危因素。

对IVIG治疗无反应时建议进行下述处置:

(1)追加IVIG 1-2g/kg,一次静脉滴注;

(2)如果发热仍不退,采用GCS治疗。常用甲泼尼龙冲击治疗,剂量20-30 mg/(kg·d),一次静脉滴注,连用1-3d(视退热情况而定)。然后改为泼尼松2mg/(kg·d),分次口服。复查血清CRP正常后,即减为1mg/(kg·d),两周内逐渐减量至停药。或甲泼尼龙2mg/(kg·d),分3次静注。

(3)热退并且CRP改善后甲泼尼龙改为口服,逐渐减量停药。亦可直接口服泼尼松治疗,剂量1-2mg/(kg·d),热退后逐渐减量,用药4一6周。GCS治疗可加重血液高凝状态,必须与阿司匹林合用。大剂量GCS冲击治疗时,建议使用肝素抗凝并行超声心动图监测和血压监测。

(4)如果已有冠脉瘤存在,建议使用小剂量甲泼尼龙静注或口服泼尼松治疗。

其它

①VitE:20-30mg/kg·d;

②潘生丁(双密达莫):3-5mg/kg·d;

③皮质激素:使用它有双面性,正面是减轻炎症,减少冠状动脉损害,负面的是有血栓形成,妨碍冠状动脉恢复。主要是早期高热时用,使用时应注意不到万不得以不单独用,应和阿斯匹林联用。

④有心肌损害可加用ATP、Co-A等辅助治疗。以上几种用药主要用于冠状动脉扩张长时间用阿斯匹林至冠脉内径<3mm者。

川崎病能用糖皮质激素(GCS)的问题

美国心脏病协会建议采用阿司匹林与静脉内免疫球蛋白(IVIG)联合应用仍是川崎病的首要治疗,早期联合可减少冠状动脉瘤的发生及血栓形成。对于首次IVIG治疗不反应的患儿(耐IVIG川崎病)还有追加IVIG、激素和血浆置换等治疗,其中糖皮质激素治疗是目前的研究热点,目前尚有不同看法,虽不是治疗禁忌,但也不是首选用药。治疗川崎病的新方法,正在积极探索中。

恢复期与慢性期治疗

目的为抗凝溶栓,预防心肌梗塞,解除冠状动脉狭窄或闭塞。

(1)合并冠状动脉瘤者加潘生丁5-6mg/(kg·d),巨大冠状动脉瘤加法华令抗凝、中药等。

(2)并发冠状动脉血栓或发生心肌梗塞者,应用尿激酶静脉溶栓,首剂20000IU/kg,于1h内输入,后按3000-4000IU/(kg·h)续滴3-l0h。

(3)并发心绞痛者,加服普奈落尔/倍他乐克,或硝酸甘油。

(4)冠状动脉狭窄病变可选用介入疗法,包括经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮冠状动脉腔内旋磨术(PTCRA)。

(5)外科冠状动脉搭桥手术,适应症:①左冠状动脉主干高度阻塞;②多支(2-3支)冠状动脉高度阻塞;③左前降支高位高度阻塞;④侧支循环呈危险状态或发生再阻塞者。

长期管理

依据冠状动脉的变化,采取相应的随访和治疗措施。

1.若无合并冠状动脉异常或冠状动脉异常已消失,无需长期服用阿斯匹林或限制活动,只需定期随防观察,于病程6个月、1年、2年,之后在入幼儿园、入学随访1次,进行心脏检查,并注意是否复发,川崎病患的复发率约为3%;

2.若合并轻度冠状动脉瘤,则需长期服用小剂量的阿斯匹林直到血管变化消失,每年应进行全面检查,包括体检、心电图、X线及超声心动图检查,必要时作运动试验。无心肌缺血表现者,生活、学习和一般活动可无须限制,但剧烈运动时仍应小心;

3.若合并巨大冠状动脉瘤,除需长期服用小剂量的阿斯匹林、抗凝剂或其它抗血小板药物之外,应每3~6个月全面检查1次,提示心肌缺血者,酌情进一步选用超声多普勒组织显像或核磁共振检查,必要时做冠状动脉造影,评估病情进展。如已进展至冠状动脉狭窄、闭塞,应进行冠状动脉造影,决定治疗方案。对严重的冠状动脉损害患儿应加强生活管理,平时需控制饮食,减少高胆固醇食物的摄取,防止过度肥胖,鼓励适当低盐饮食,必须限制剧烈的活动等。

综上所述:由于KD病因不明、症状不典型、危害性严重,早期诊治就显得尤为重要。临床医生对于有发热、皮疹、淋巴结肿大的儿童,应警惕KD的可能,详尽的病史调查及必要的超声心动图等临床检查是早期诊断、及时治疗、减少心血管并发症、降低患儿死亡率的关键。

(作者:陕西省人民医院 王菊艳 编辑:admin)

文章热词:川崎病

上一篇:陕西省儿内科疾病临床医学……

下一篇:没有了

延伸阅读:

网友评论

陕西省医促会全科医学专委会成立大会

陕西省医促会全科医学专委会成立大会